近日,東山煤礦正式啟用主運輸皮帶智能在線監測和AI識別系統,通過AI+工業視覺技術構建井下運輸“智能防線”。這套系統就像一個24小時隨時待命的“保健醫”一樣,實時“呵護”著這個礦主運皮帶的身體健康。

破題傳統檢修痛點。作為礦井運輸的大型重要設備,主運輸皮帶長期擔負著重要運輸任務。長期以來,它依賴人工巡檢和計劃檢修,保證著設備正常運行,其重要性不言而喻。俗話說,“人總有打盹”的時候,如皮帶撕裂、異物卡堵等隱患依靠人為檢修發現,難以避免疏漏,影響著煤礦安全生產。這個礦信息化科長高琪介紹說,以往皮帶損傷發現滯后,200米長的皮帶人工排查需耗時3小時,關鍵接扣異常僅憑經驗判斷,又存在著安全盲區。

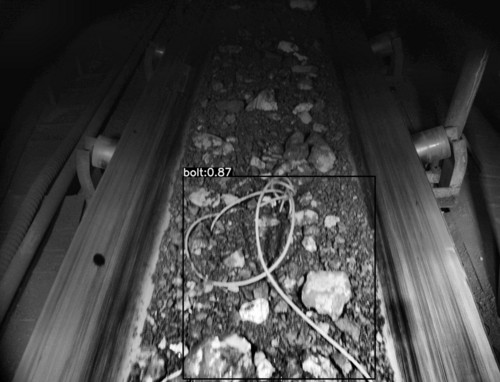

東山煤礦投用的這套系統通過部署工業相機陣列和GPU邊緣計算設備,實現24小時全帶面掃描監測,在井下弱光環境下仍能獲取高分辨率圖像,定位精度達3米以內。它構建了AI防護體系,使系統突破傳統傳感器監測局限,集成異物識別、跑偏預警、帶面損傷分級告警等八大核心功能。它的優點有很多,如長桿等異物進入運輸系統時,AI算法可在0.5秒內觸發自動停機;通過AI可分析皮帶接扣張力變化,系統能預判200米強力皮帶的結構性隱患;它采用B/S架構和Restful接口,為礦井智慧化平臺預留數據交互通道。

降本增效成果顯著。系統投用后,人工巡檢頻次從每班3次降至每日1次,減少專職巡檢人員3人,年節約人工成本28.8萬元。通過精準定位損傷點,皮帶維修成本降低40%,使用壽命延長20%。數據顯示,系統試運行期間成功預警重大隱患7次,避免直接經濟損失超百萬元。

“我們正從‘人防’向‘智防’跨越。”東山煤礦礦長齊偉表示,該系統的成功應用為礦井智能化改造提供了可復制模板,下一步將推進井下設備全生命周期管理平臺建設,助力企業實現“減人、增安、提效”的高質量發展目標。